埼玉県越谷市で猫の不妊手術を専門としている「いながき動物病院」。

越谷本院だけでなく福島、群馬、茨城、千葉(2カ所)の合計5カ所の分院で毎月出張不妊手術を行っています。2014年に開業してから2024年12月時点で、手術数は60,000匹を超えました。

今回、茨城県にある分院で出張不妊手術を見学させてもらい、不妊手術を専門にした経緯や今後の運営、猫の不妊手術の大切さについて院長の稲垣さんに話を聞きました。

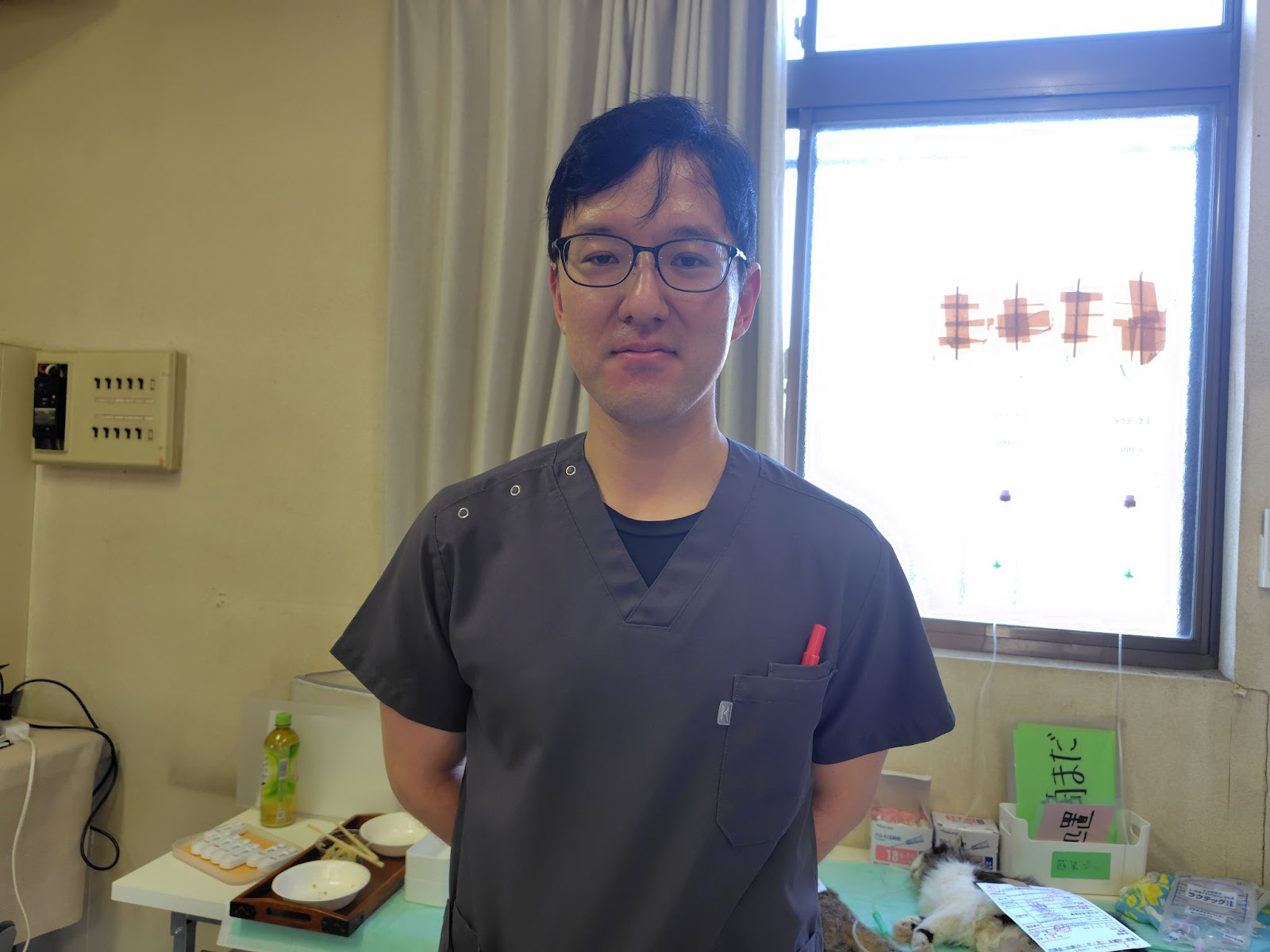

稲垣将治さん

埼玉県越谷市で猫の不妊手術を専門としている「いながき動物病院」の院長。

妻の桃子さんを始めとした獣医師、看護師、スタッフで、野良猫をさくら猫にするため日々奮闘中。

病院以外にも越谷市内で「保護猫カフェさくら」1号店、FIVキャリアの猫が暮らす2号店を経営している。

目次

猫と地域の共生をめざすTNR活動

「TNR活動」は、野良猫の過剰繁殖をおさえる取り組みです。

活動内容は、捕獲(Trap)、去勢・避妊(Neuter)、戻す(Return)の3段階があり、特に重要なのが不妊手術の実施です。

不妊手術をした猫には耳にV字型のカットが入り、形が桜の花びらに似ているため、さくら猫と呼ばれています。

さくら耳は不妊手術の証。このしるしがあると不妊手術のために再び捕獲されるのを防げます。

TNR活動は「地域猫活動」にとって欠かせない取り組みです。地域猫活動の目的は、猫の繁殖を防ぎ、糞尿や鳴き声などのトラブルを減らすことで、猫と地域住民が共存できる環境を作ることにあります。

この目的を実現するためには、行政やボランティア、地域住民が連携し、地域に暮らす猫の状況を把握したうえでTNRを実施することが必要です。その後も、餌やりやトイレの管理を適切に続けながら、猫の生涯を見守り、共生をめざしていきます。

妊娠期間はわずか2カ月、3年後には2000匹以上に

「猫は繁殖力がすごく強くて、不妊手術しないでご飯をあげると圧倒的に増えてしまいます。増えすぎると猫が捨てられたり、猫が嫌いな人に攻撃されたりします」と稲垣さんは言います。

猫の繁殖力の強さは妊娠方法にあります。

猫は交尾の際に排卵する交尾排卵のため、高い確率で妊娠し一回に1~8匹出産します。

メス猫は生後4~12カ月で妊娠出産ができるようになり、妊娠期間は約2ヵ月です。

そのため年に数回の出産も可能で、1匹の猫から1年で20匹、2年後には80匹、3年後には2000匹以上に増えると試算されています。

自治体に持ち込まれ殺処分される猫の半数以上は子猫です。

不妊手術で不幸な命を減らすことで、猫は一代限りの命をまっとうすることができ、猫も人も安心して暮らせる地域づくりへとつながっていきます。

不妊手術を進めることが、譲渡への近道になる

稲垣さんは、病院以外にも越谷市内で「保護猫カフェさくら」1号店、FIVキャリアの猫が暮らす2号店を経営しています(保護猫カフェさくらの記事はこちら)。

「今まで保護猫カフェで譲渡したのは、1号店で310匹、2号店で40匹ほどなので、300匹を譲渡するのに5年以上かかっています。ところが不妊手術だと2週間くらいで300匹を超えます。譲渡には時間がかかるので、不妊手術を先にすることが大切です」

保護猫カフェ経営の経験から、不妊手術を先にすれば、結果として里親を待つ猫の数も減らすことができると稲垣さんは言います。

不妊手術を終えた猫には耳カットがされます。通常オス猫は右に、メス猫は左にカットが入りますが、これには「不妊手術を終えた猫」という大切な意味があります。

「外に放しちゃう可能性が1%でもあるんだったら基本的には耳カットします。猫が外に出てまた捕まった場合、不妊手術の傷跡は小さいので手術済みかどうかの判断が難しいんです。特にメス猫の確認の場合は大きく開腹するしかないので、それは猫にとっては負担なので避けたいんです」

野良猫の不妊手術は驚くほど需要があった

いながき動物病院では、猫の不妊手術を越谷本院では4,400円、その他の分院で5,500円で行っています(※分院では、施設使用料として数百円が追加になる場合があります/2024年12月時点)。

猫の不妊手術の経験は、東京で週一回手伝うことから始まったそうです。初めは東京だから不妊手術が求められていると思っていたそうですが、地方でも需要があると知り驚いたと言います。

「千葉の市原の動物病院で約2年間院長をしていたとき、野良猫の不妊手術もやりますよって言ったら、地域の人たちがすごく喜んでくれたんです。その時に東京以外でも需要があるんだなと実感しました」

「当時どうぶつ基金に登録していた病院って、うち以外はすごく少なかったこともあって、市外からも猫を連れてきてる人が多かった。一般の動物病院でしたが、月に50匹くらい手術をしていました。ただ、診療しながらだと手術数が限られてしまう。そこで野良猫に集中してみようと思って始めたのが今の越谷の病院です」

始めは越谷本院だけで手術をしていた稲垣さんでしたが、開業して1年目のときに茨城などの遠方から来院していた人に猫の出張不妊手術を頼まれました。

試しに始めたところとても好評で、そのうち他の地域からも依頼されるようになったそうです。

「野良猫に不妊手術をさせたいけれど、方法がないから諦めていた人もいたと思います。でも月に一回出張で来てくれる病院があるなら、猫を連れてこようと行動してくれた人が多かったのかもしれません」

どうぶつ基金について

どうぶつ基金とは、活動費用を寄付金でまかなっている非営利の民間動物愛護団体です。飼い主のいない猫に対して「さくらねこ無料不妊手術」を行っており、指定の協力病院で利用できる手術チケットの発行などで行政やボランティアが行うTNR活動を支援しています。

参考:公益財団法人どうぶつ基金

https://sakuraneko-tnr.doubutukikin.or.jp/

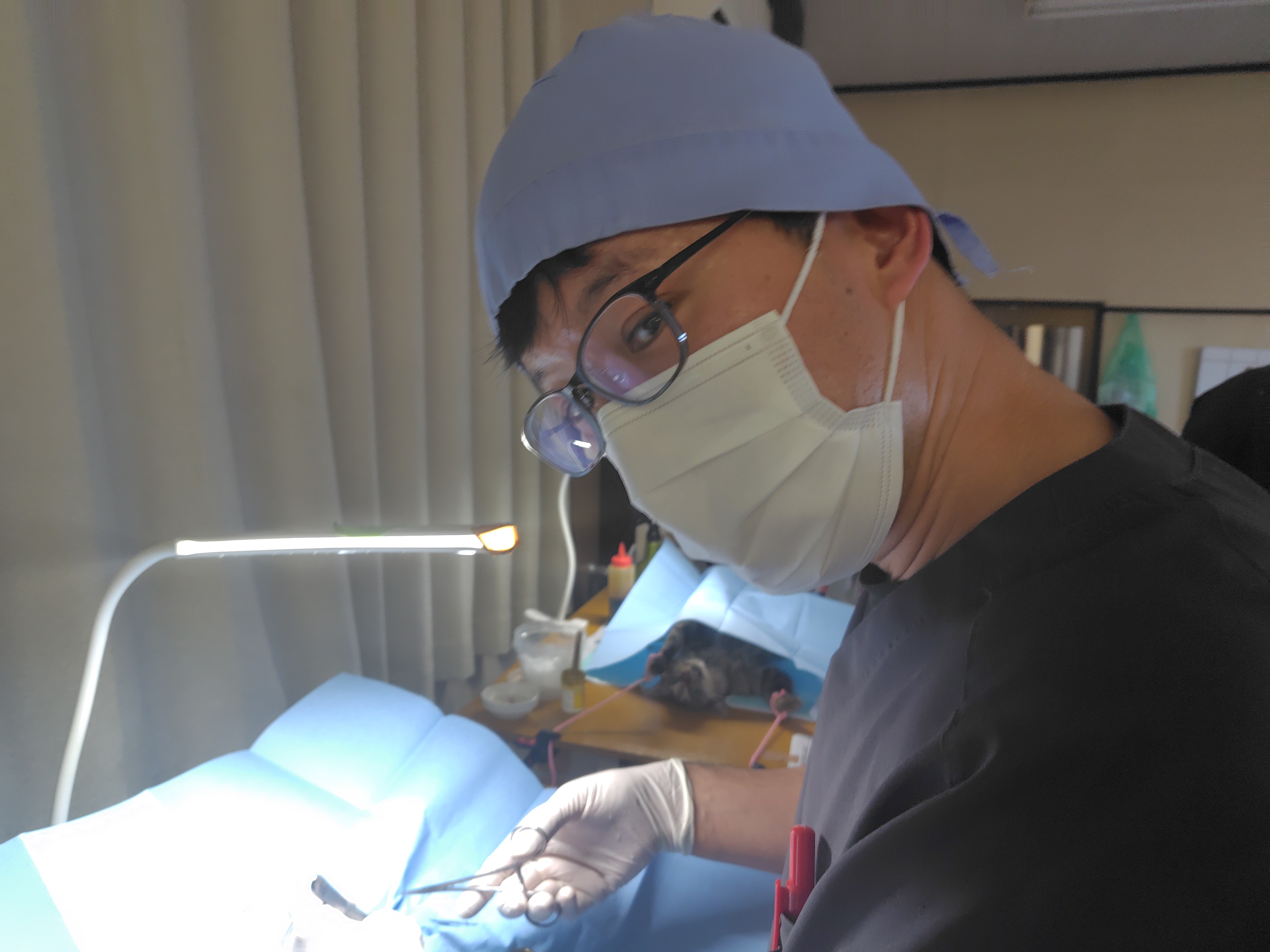

一匹あたり10分、低リスクで早い手術を目指す

「メス猫の場合、子宮や卵巣をとるのが5分で、縫合に5分くらいですね。基本的に僕が摘出して、縫合は他の獣医師に任せます。安全に一番早く終わらせるっていう意味でこれがベストなんです」

一匹あたりの手術時間は10分、オス猫の場合は縫合がないためさらに早く終わります。メス猫だけ手術するという考えの人もいるそうですが、オス猫も手術しないとケンカの問題や鳴き声、スプレーの臭いの問題もあるので、必ず手術してほしいと稲垣さんは言います。

「TNRの場合、手術した次の日に猫を外に離すので、安全性を高めた手術が必要です。どんなに小さな傷の手術でも、ぜったいに安全ということはありません。麻酔をすることや、先天性の病気やウイルスを持っている、高齢で腎臓が悪かったりガンがあったりなどリスクは避けられません」

対象が野良猫ということもあり、通常の手術とは異なるリスクを伴うことから、開業当時は野良猫の不妊手術をする獣医師は少なかったそうです。

「リスクを減らすためには、なるべく早く手術を終わらせることが必要だと思います。麻酔時間を短くしたり、傷をなるべく小さくすることはもちろんですが、手術に慣れている獣医師で行うことも大切です。早く、安全な手術をするためにもスタッフの得意分野を生かすことを意識しています」

不妊手術件数は1日あたり70~100件

分院での出張不妊手術では、いながき動物病院のスタッフは越谷の本院に朝6時に集合し、車で分院まで向かいます。

手術自体は午前中から17時頃までが多く、そこから猫が麻酔から覚めるのを待ち、手術の説明や、会計、片づけを含めるとすべてが終わるのは19時。ときには23時頃までかかることもあるハードスケジュールです。

取材当日の出張不妊手術には獣医師3人、看護師2人、スタッフ、ボランティアスタッフがいましたが、出張手術を始めた当初は稲垣さんとボランティアだけの日もあったと言います。

「本当に倒れそうになりました(笑)。今はみんなで分担できるから体力的にはだいぶ楽になりましたね」

今年は不妊手術が猫と犬を合わせて年間9000匹に達する見込みで、開業した当初は年間1000匹くらいだろうと予想していたこともあり、ここまで依頼が増えるとは思わなかったそうです。

「開業当時から利益を出すとか、病院を大きくしたいとかではなく、要望に向き合ってきただけなんです」

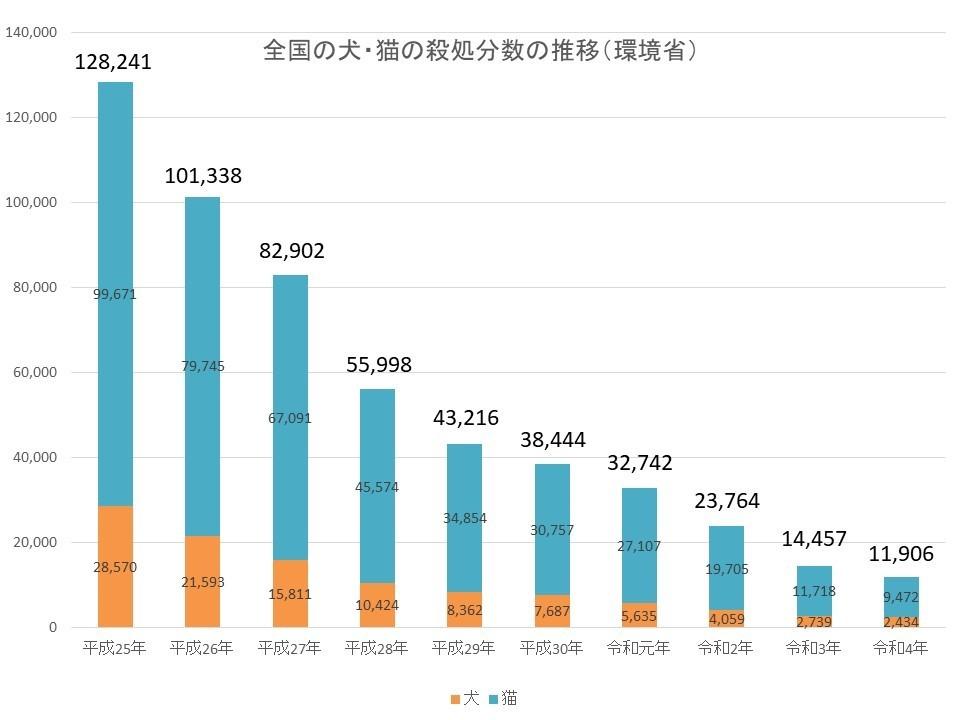

野良猫の問題は減っていない

「殺処分数減ってるっていうのは、単に受け入れを減らしてるっていうのが大きいと思うんですよね。猫が減っているわけではなくて、受け入れないで、拾ってきただけの野良猫受け入れませんよって言ってる自治体がけっこう増えてきちゃってるから、実際は猫の問題は小さくなってなくて、結局、問題を避けている」

野良猫を中心に不妊手術を毎月行った結果、頭数自体が毎月約80匹から約40匹に減少した分院もあるそうです。

しかし、稲垣さんはこれはあくまで一部の例で、全国で減少しているのは殺処分数だけで、野良猫の数自体は減っていないと考えています。

引用:公益財団法人動物環境・福祉協会Eva「犬猫の引取り数と殺処分数」https://www.eva.or.jp/data

2013年に動物愛護法が改正され、自治体は「相当な事由がある場合」を除き、犬や猫の引き取りを拒否できるようになりました。

この法改正以降、全国の引き取り件数は大きく減少しています。

また、動物愛護団体などが自治体から犬や猫を引き取って譲渡する活動も広がっており、これも殺処分数の減少につながっています。

しかし、地域猫や野良猫の数そのものが大きく減っているとは言えないのが実情です。

猫と人、両方を救う猫の不妊手術

「猫の繁殖力を考えるとどうしても数が増えてしまう。それを防ぐには、やっぱり不妊手術をどんどんどんどん推進させて、その後は餌あげてもいいですよという環境を作る。猫に癒やしを求めて餌をあげている人たちに対して、餌あげてもいいんだけど、不妊手術してあげないと問題がどんどんどんどん大きくなるよってことを伝えていかないと、猫が次に被害者になってしまう」

猫の生態に関する知識不足が招く「多頭飼育」や、地域内のあつれきを生む「餌やり」など、人間が作り出した問題が多くあります。これらを根本的に解決するためには、正しい知識の普及も必要です。

「家の中に入っている猫は医療費何百万円かけてもらってすごく大事にしてもらってるんだけど、野良猫だけ、なんでそんな餌だけあげて殺されちゃってるの?みたいな。ちょっとそれはね、理論的におかしい。だから、まあ、そういうのを少しでも減らせるっていうのが不妊手術ですね」

一時的な感情に流された行動がどんな結果になるのか、不幸な猫を減らすためには何をすべきか、癒やしだけを得るのではなく、人間側が責任ある行動をとる必要があります。

餌をあげるなら責任を持つ、その行動が「不妊手術」であり、問題解決の糸口なのです。

不妊手術の要望がある限り、仲間とともに最善をつくす

稲垣さんは、分院の運営にボランティアスタッフは必要不可欠だと言います。

「そもそもボランティアさんのやる気がないと、分院は作れないです。信頼関係を作って、ああこの人たちだったらっていう所だけ分院という形でやっています」

取材当日は午前中と午後を合わせて15人以上のボランティアスタッフが集まりました。作業内容は主に毛刈りや、猫をケージに戻す作業、術後の猫の管理(見守り)、ケージの掃除などさまざまな作業を担います。

手術の要望が増えるとともに、人件費、経費、ワクチン代などの出費も増え、病院経営のリスクが上昇するなか、ボランティアの存在なくして分院の運営は継続できません。

未来は読めないけれど、今は病院にすごく期待して手術を任せてくれる人がいる。その期待に応えるためこれからも続けていくという稲垣さん。

「僕が続ける原動力は、やっぱりお願いされることなので(笑) みんな野良猫の手術で困っていてお願いしたいって言ってくるから、じゃあ僕は全力を尽くしますという感じです。まずは人のためにという考えで、結果として猫も救える。さすがに僕一人で何万匹も救えないので、手術させたいって思う人たちと一緒に協力していければと思っています」

参考:環境省 ノラ猫に餌をあげていたら子猫を連れてきたhttps://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2706h/pdf/full.pdf

https://inagakiah.com/